英雄纵身跃 浩气永留存,从此俊林山上刻君名 | 山河铭记 烽火留声

新黄河记者:樊雨晴

初秋的俊林山,静默巍峨。山巅之上,松涛阵阵,野菊摇曳。

八十三年的时光,未能磨灭这座山峦的记忆——每一缕风掠过崖壁,都仿佛在诉说一个年轻生命最后的悲壮抉择。

这里是济南市莱芜区茶业口镇俊林山,原名火龙台。1942年9月22日,年仅20岁的民兵联防大队队长刘俊林,在此纵身一跃,用生命诠释了誓死不做亡国奴的铮铮誓言。

烽火青春:从山村少年到抗日先锋

1922年6月,刘俊林出生于莱芜茶业口镇刘白杨村一个普通农家。若不是战火燎原,他或许会像父辈一样,在这片土地上耕耘一生。然而,历史没有如果。

1937年七七事变爆发,抗日战争全面打响。鲁中山区虽偏处一隅,却难逃日寇铁蹄践踏。15岁的刘俊林目睹邻村遭日军烧杀抢掠,毅然投身抗日洪流。1939年,刘白杨村党小组成立,在党组织的影响和引领下,他更加积极地投身抗日宣传工作,发动群众共同保卫家园,成为抗战前线一支坚定的力量。

1940年6月,刘俊林光荣加入中国共产党,同年10月被任命为白杨民兵联防大队队长。当时,一处秘密战地医院深藏在辖区密林之中,承担着收治数百名八路军伤员的重任。为确保医院安全,刘俊林不仅组织民兵日夜警戒、站岗放哨,更率领联防队员与主力部队协同作战,多次挫败日军企图摧毁医院的阴谋。

那时药品极其匮乏,刘俊林常常带着民兵连夜疾行,往返上百公里,冒险潜入淄博敌占区筹措药品。茶业口镇文化研究中心工作人员李海圣指向一幅泛黄的地图,上面密布的红圈依然清晰——这些,都是他们当年用生命开辟出来的秘密运输点。

最后一战:火龙台上的生死抉择

1942年,鲁中抗战进入最艰苦阶段。日军推行铁壁合围战术,对山区根据地疯狂压缩。9月下旬,日军获悉战地医院位置,调集重兵围剿。

9月22日夜,乌云密布,冷雨潇潇。

刘俊林带领5名民兵与1名主动带路的村民登上火龙台执行扰敌任务,不料与日军主力遭遇。捉活的!日军叫嚣着扑来,包围圈层层收紧。战斗持续至深夜。

日军步步紧逼,刘俊林手中的枪已无子弹,在这生死关头,他没有丝毫犹豫,毅然砸碎了手中的枪,转头纵身跳下了悬崖,年仅20岁的生命,永远定格在了那个风雨交加的秋夜。翌日,村民在崖下找到他的遗体。他双手紧握,保持着搏斗的姿态。

为铭记这位不屈的英雄,泰山区抗日政府与淄川县委决定将火龙台更名为俊林山,并在其跳崖处的石壁上深刻烈士刘俊林殉国处八个大字。从此,山风掠过嶙峋石壁,如低语,如颂唱,日夜不息地传颂着那段壮烈不屈的往事。

薪火相传:永不熄灭的精神火炬

2025年,抗战胜利80周年。俊林山下的故事,仍在续写。

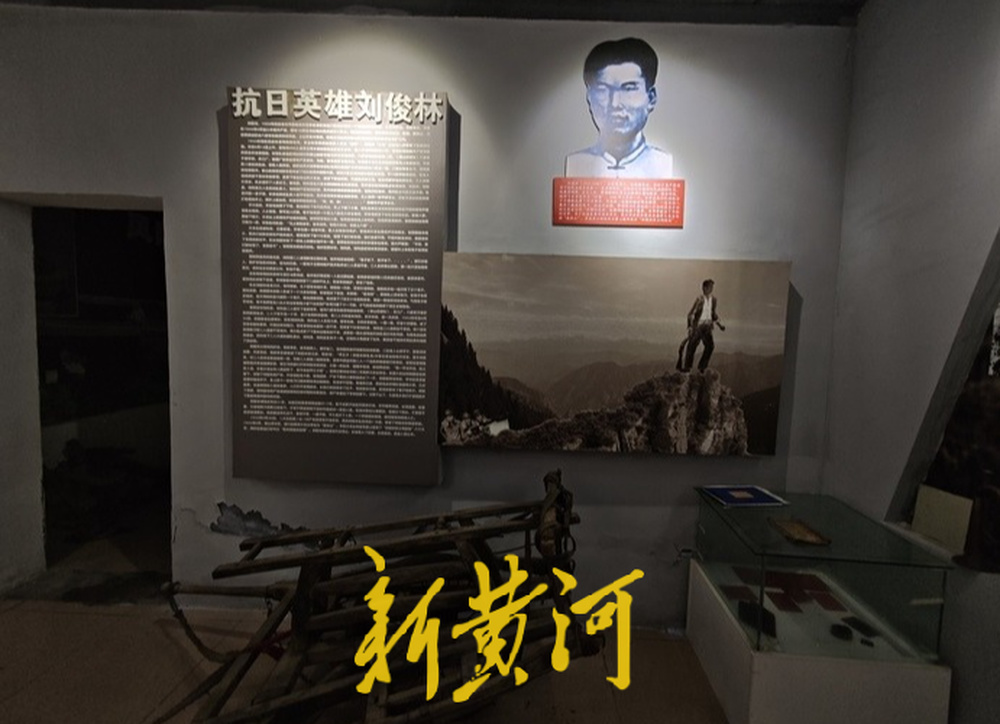

每逢清明、国庆,周边中小学的学生们排着队走进村史馆。孩子们在画像前驻足,聆听老党员讲述当年的故事。有的孩子偷偷抹泪,有的认真记笔记,还有的对着画像敬队礼。村支书说。

英雄的名字,已融入这片土地的肌理。2015年,莱芜区将俊林山列为爱国主义教育基地;2021年,茶业口镇推出重走英雄路红色旅游线路。每逢清明、国庆等重大节日,村史馆门前总是人头攒动。来自周边中小学的孩子们排队走进纪念馆,在刘俊林的画像前静静驻足,凝望着英雄年轻的面容,聆听村中老党员一遍又一遍地讲述那些烽火岁月里的故事。这一刻,历史的回响与少年的心跳,交织成最深沉的传承。

夕阳西下,俊林山再次披上金辉。

山风掠过摩崖石刻,松涛声如泣如诉。八十三年前,一个年轻的生命在这里陨落;八十三年后,无数人在这里接受精神的洗礼。

那些在村口槐树下讲述往事的老人,那些在纪念馆凝神聆听的孩童,那些奔走于田间地头、为乡村振兴忙碌奔波的身影——他们,都是刘俊林精神在新时代的传承者。

青山不语,英雄不朽。

编辑:柏凌君 校对:李莉 摄像:冯松豪 剪辑:吕高凡 摄影:吕高凡

作者:访客本文地址:https://www.lrpm.cn/?id=19837发布于 2025-08-29 15:20:53

文章转载或复制请以超链接形式并注明出处青团网

还没有评论,来说两句吧...