卢沟桥畔的历史“接棒人”:从亲历者到传承者 | 回望抗战路

新黄河记者:李运恒

郑福来老人是卢沟桥事变的亲历者,他生前曾在卢沟桥义务讲解抗战史73年,去年老人离世,她的90后孙女郑然接棒,继续讲述这段民族抗战史的序章。

1937年7月7日晚,一声枪响划破北京卢沟桥畔的宁静,驻北平丰台日军在卢沟桥畔借军事演习之名,向中国驻军挑衅,并诡称一士兵离队失踪要求进城搜查,遭拒后,日军向中国守军开枪,随后向位于卢沟桥东的宛平城和卢沟桥发动轰击。

震惊中外的卢沟桥事变即七七事变爆发,时年,年仅6岁的郑福来成为亲历者。郑福来一家住在卢沟桥西,距离卢沟桥仅百米左右,枪炮声中他被惊醒,懵懂中的他才得知日本人打来了,而同村的玩伴四春子被炸身亡。在此后的多次采访中,每谈及此事,郑福来总是眼圈泛红。

郑福来在卢沟桥上义务讲解抗战史。 受访者供图

1949年10月,新中国成立,18岁的郑福来以卢沟桥镇政府民政委员、治安委员的身份,参加了开国大典。自1951年开始,至2024年郑福来老人去世,他化身卢沟桥上的抗战史义务讲解员,用自己的亲身经历为来自世界各地的游客讲解抗战往事。

七七事变不仅标志着日本帝国主义发动了全面侵华战争,同时也标志着中国全民族抗战的开始。郑然告诉新黄河记者,她深知卢沟桥事变在抗战中的重要历史意义,爷爷特别有家国情怀,我会传承这种精神,继续讲述这段历史,爷爷一直说做人不能好了伤疤忘了疼,一定要铭记历史!

亲历卢沟桥事变,无法抹去的记忆

七七事变发生后,因担心战乱,母亲带着6岁的郑福来以及妹妹先逃到长辛店又逃至河北。一路上,郑福来看到了人山人海的逃难者,也见证了日本侵略者对中国犯下的滔天罪行。

虽然爷爷当时只有6岁,可能是因为当时的日子太苦难了,记忆却很深刻。郑然回忆,爷爷曾经多次跟她讲述儿时的经历,这些记忆对郑福来来说是根深蒂固的,无法抹去的。

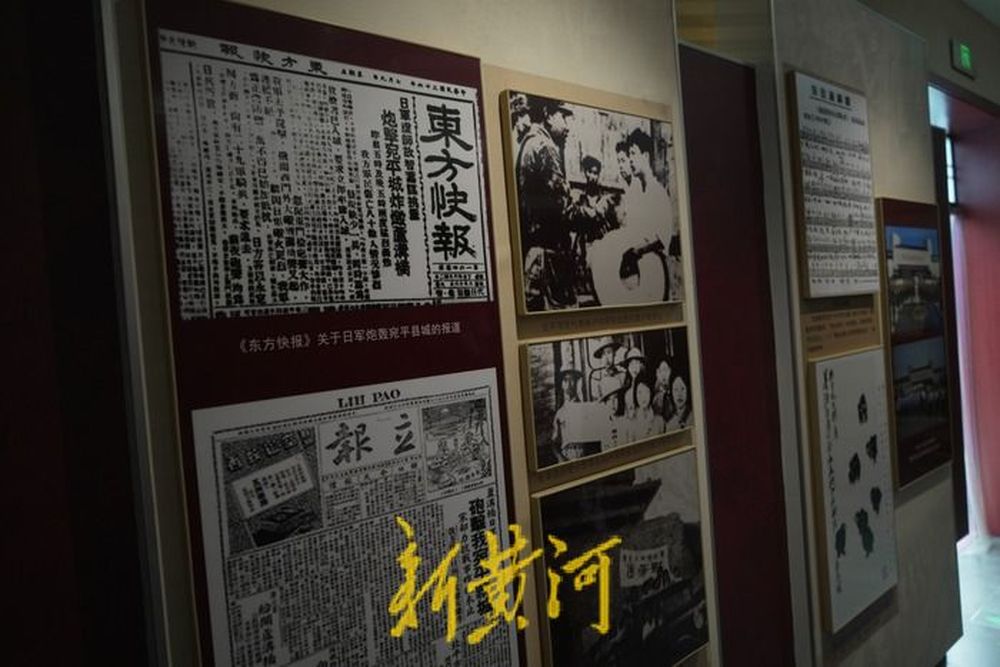

卢沟桥历史博物馆内的抗战历史展示。新黄河记者 李运恒 摄影

1937年7月8日5时左右,日军发动攻击,炮轰宛平城。中国守军第29军第37师第110旅奋起抵抗,守卫卢沟桥的吉星文团连续击退日军3次进攻。守卫桥头阵地的第29军两个排同日军展开拼杀,但终因寡不敌众,全部壮烈牺牲。

同日,中共中央发出通电,向全国呼吁:平津危急!华北危急!中华民族危急!只有全民族实行抗战,才是我们的出路!

参观宛平城的游客。新黄河记者 李运恒 摄影

年仅6岁的郑福来彼时还并不太理解战争,但他知道日本侵略者给自己的家乡带来了灾难。爷爷当时还跟同村的小伙伴帮助29军收集过情报,年幼的他可能也不是特别理解,但就觉得中国守军是对的。郑然介绍。

同年7月28日,伴随着飞机和大炮的轰炸,日本侵略者向驻守在北平四郊的南苑、北苑、西苑的中国第29军发起猛烈攻击。在5个多小时的战斗中,中国守军伤亡2000余人,第29军副军长佟麟阁和第132师师长赵登禹两位将领壮烈牺牲。7月29日,北平沦陷。

北平沦陷后,郑福来又跟随母亲回到卢沟桥附近的家中,战乱带来的苦难,深深刺痛着年幼的郑福来。郑然说,爷爷每当回忆起抗战时的情景,都会忍不住掉眼泪。她从小就常听爷爷讲战争的残酷,沿途的路上,都是一堆堆的死人。返家的途中,他和妹妹、表弟等几个孩子手牵着手,大人在前牵着领头的孩子,让他们闭着眼走,千万别看。

宛平城内关于卢沟桥抗战历史的介绍。新黄河记者 李运恒 摄影

抗日战争胜利之前,日子都非常艰难,特别是被日本兵占领之后,卢沟桥附近的百姓好多都吃不上饭,就算有吃的,也是发霉的粮食。郑然说,这些经历爷爷生前跟她讲过很多次,而更加凶残的是,日本兵会拿老百姓打靶练习,家里有妇女的,全都不敢出门。

参加开国大典,以亲身经历讲述历史

出生于战乱年代,亲身经历了卢沟桥事变,让郑福来对和平更为渴望,解放战争后期,他也积极投身到中国共产党领导下的革命斗争中。

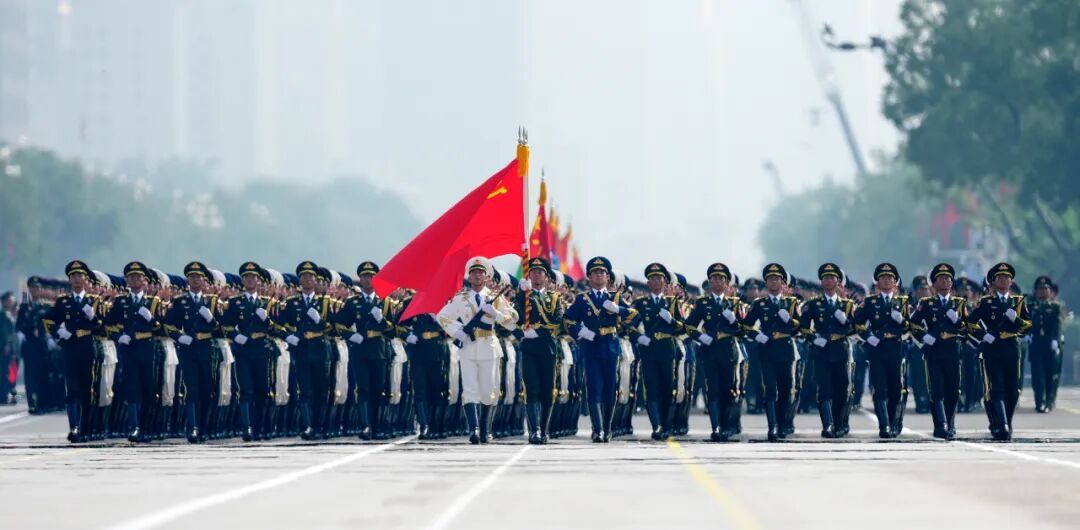

1949年10月1日,18岁的郑福来以卢沟桥镇政府民政委员、治安委员的身份参加了开国大典,见证了新中国的诞生。爷爷去参加开国大典,当天很激动,爷爷的母亲还给他带了干粮,当时从卢沟桥到天安门交通并不方便。郑然向新黄河记者回忆,爷爷郑福来曾向他讲述参加开国大典时的经历,他(郑福来)说,当时听到毛主席在天安门城楼上宣告中华人民共和国中央人民政府今天成立了!他和大家一样热泪盈眶,就觉得中国强大起来了,老百姓以后终于能过上好日子了。

1951年,郑福来正式加入中国共产党,随后他还成为新中国成立后的第一任卢沟桥镇镇长。同年,郑福来接待了著名记者爱泼斯坦,以亲历者身份讲述了卢沟桥事变的经过和民众的抗战史。郑然介绍,爷爷看到外国记者特别愿意听抗战史,就觉得应该把中国的这段历史一直讲下去。也正是自此开始,郑福来在卢沟桥畔义务讲解抗战史73年,并先后接待七十余个国家的外宾、媒体记者和数以万计的参观者、游客。

值得一提的是,郑福来在担任卢沟桥镇镇长时,曾参与了宛平城的城墙修复工作。当时针对宛平城城墙上的弹坑要不要填补还有争论,爷爷说不能填补,一定要留着,一定要让后辈人知道我们过去这段历史。郑然说,爷爷生前常说,那段苦难的历史,是我们民族永远的伤痛和警醒。我们一定要铭记历史,珍爱和平。

宛平城城墙上的弹坑遗址。新黄河记者 李运恒 摄影

我家距离卢沟桥特别近,爷爷没事就去桥上溜达,他曾经也工作在宛平城周围,不管是路过的,还是来参观的,有对这座城、这座桥发出疑问的,他都会主动上前解答。郑然说,后来大家都知道,卢沟桥有一个老爷子,一直在讲卢沟桥的故事。

郑福来讲述的内容非常丰富,他不像专职讲解员有固定的稿子,见到不同的游客会讲不同的故事。讲述的内容也不局限于卢沟桥的抗战史,还包括卢沟桥的历史文化以及卢沟桥乃至中国的新发展、新变化。他每天都在不断学习,为什么他笔记很多,因为他每天看新闻、读报纸,作笔记、写感想。郑然介绍。

在郑然的记忆里,爷爷的肚子里很有墨水,他站在桥上面对什么人都能讲,也不用任何稿子,这让她格外佩服。

郑福来也成为年龄最大、讲解时间最久的卢沟桥抗战史义务讲解员。因其为宣传抗战历史、传承抗战精神作出的巨大贡献,2015年8月,郑福来被授予时代楷模的荣誉称号。

看见信念与使命,90后接棒传承

2024年4月,93岁的郑福来最后一次站在卢沟桥上讲述抗战故事,几个月后的7月2日,郑福来在北京去世,享年93岁。

郑福来去世后,留下了不少笔记,有小时候以及工作期间的一些回忆录,也有创作的一些纪念抗战胜利的诗歌等,还包括他多次从民间挖掘的卢沟桥相关的传说和故事。目前,我只是大概看了一下,还没有静下心来仔细全部去读。郑然说,之后会抽时间慢慢整理。对她来说,这些不仅仅是爷爷的记忆,也是一个时代的印记。

郑福来的一生让郑然看到了老一辈的这种使命,我觉得他这份坚守也是对这段历史的敬畏,爷爷一直说做人不能好了伤疤忘了疼,一定要铭记历史,要感恩党,给我们带来这么美好的生活,爷爷一辈子跟党走,全心全意为人民服务,永远忠于共产党,这是他一生的准则。

郑然回忆,爷爷自己不仅以身作则,对家人和子女的教育都非常严厉。爷爷特别有家国情怀,他会时刻关注国家大事,还会把这些事融入到家庭里,告诉我们不能违法乱纪,不能给国家添麻烦,每次回来吃饭,都会像上党课一样,告诉我们应该怎样做。

郑然参加北京市伟大抗战精神百姓宣讲团活动,讲述爷爷郑福来的故事。受访者供图

目前,郑然在宛平街道基层社区工作,郑福来去世后,郑然接棒成为新一代的卢沟桥抗战史义务讲解员,加入了北京市丰台区新时代文明实践志愿服务总队——宛然以平红色宣讲志愿服务队。爷爷生前总是说:活到一百岁,就要讲到一百岁。以后我不在了,你们要把发生在这里的抗战故事讲下去。

我爷爷是以亲历者的角度讲,我每次讲解的时候都会把爷爷的经历带出来。郑然说,自己同样不光讲抗战史和抗战精神,她还会把爷爷义务讲解的这种志愿精神告诉大家,她相信这样的精神会一直传承下去。

在卢沟桥上参观的学生。新黄河记者 李运恒 摄影

郑然说自己接棒也是因为爷爷的嘱托,她看到了老一辈人坚持到最后的信念,所以我也算完成爷爷的心愿,我会努力,在我力所能及的范围内,尽量做到最好,也希望爷爷能看得到。

位于宛平城内的中国人民抗日战争纪念馆。新黄河记者 李运恒 摄影

作为北京现存最古老的联拱石桥,已经有800年历史的卢沟桥见证了国家和民族的命运转折,卢沟桥(含宛平县城)成为第一批全国重点文物保护单位,中国人民抗日战争纪念馆也落成于宛平城内。如今,卢沟桥每天都会迎来大批海内外游客,看桥上石狮,听历史回响。

郑然在卢沟桥上义务讲解抗战史。受访者供图

有人把郑福来和郑然形容成卢沟桥历史的守桥人。郑然说,自己其实不是一个人,还有许多的志愿者也在这里,共同守护这座桥,讲述抗战故事。

编辑:俞丹 摄像:李运恒 摄影:李运恒 剪辑:王春鹏 美编:李嘉林 校对:杨荷放 高新

作者:访客本文地址:https://www.lrpm.cn/?id=20395发布于 2025-09-03 15:15:33

文章转载或复制请以超链接形式并注明出处青团网

还没有评论,来说两句吧...