处暑:四时俱可喜,最好新秋时

8月23日

我们迎来处暑节气

《月令七十二候集解》载:

处,止也,暑气至此而止矣。

暑热渐退,秋韵徐徐

天空愈发高远澄澈

2025年的夏日悄然离去

用诗词和夏天说再见

《长江二首·其一》

宋·苏泂

处暑无三日,新凉直万金。

白头更世事,青草印禅心。

放鹤婆娑舞,听蛩断续吟。

极知仁者寿,未必海之深。

《早秋曲江感怀》

唐·白居易

离离暑云散,袅袅凉风起。

池上秋又来,荷花半成子。

朱颜易销歇,白日无穷已。

人寿不如山,年光急于水。

青芜与红蓼,岁岁秋相似。

去岁此悲秋,今秋复来此。

古人将处暑分为三候:一候鹰乃祭鸟,二候天地始肃,三候禾乃登。鹰乃祭鸟,指老鹰开始大量捕猎小鸟;天地始肃,指万物开始凋零;禾乃登,指农作物成熟,寓意丰收到来。

唐代诗人元稹写道:向来鹰祭鸟,渐觉白藏深。叶下空惊吹,天高不见心。气收禾黍熟,风静草虫吟。缓酌樽中酒,容调膝上琴。诗中所绘,正是处暑三候的生动景象,恰应物候变迁的悠然雅趣。

跟着古人过处暑

入秋的仪式感拉满

秋游

处暑之后,正是人们畅游郊野迎秋赏景的好时节。民间向来就有七月八月看巧云之说,其间就有出游迎秋之意。

出海捕鱼

每年处暑前后,我国沿海部分地区要举行一年一度的隆重的开渔节,欢送渔民驾船出海。此时鱼虾贝类生长得比较成熟,适合捕捞。

放河灯

放河灯的民俗可以追溯到渔猎时代,那时人们驾舟出海下湖,通过放河灯祈保平安,后来逐渐演变成处暑节气的民俗。

吃鸭子、喝凉茶

处暑送鸭,无病各家。我国民间自古以来有处暑吃鸭子的传统,做法也五花八门,有白切鸭、柠檬鸭、子姜鸭、烤鸭等。

唐代以来,家家户户有处暑煎凉茶的习惯,所用材料有金银花、甘草、野菊花等。凉茶虽然喝起来有点苦,但有清热去火、消食祛湿的功效。

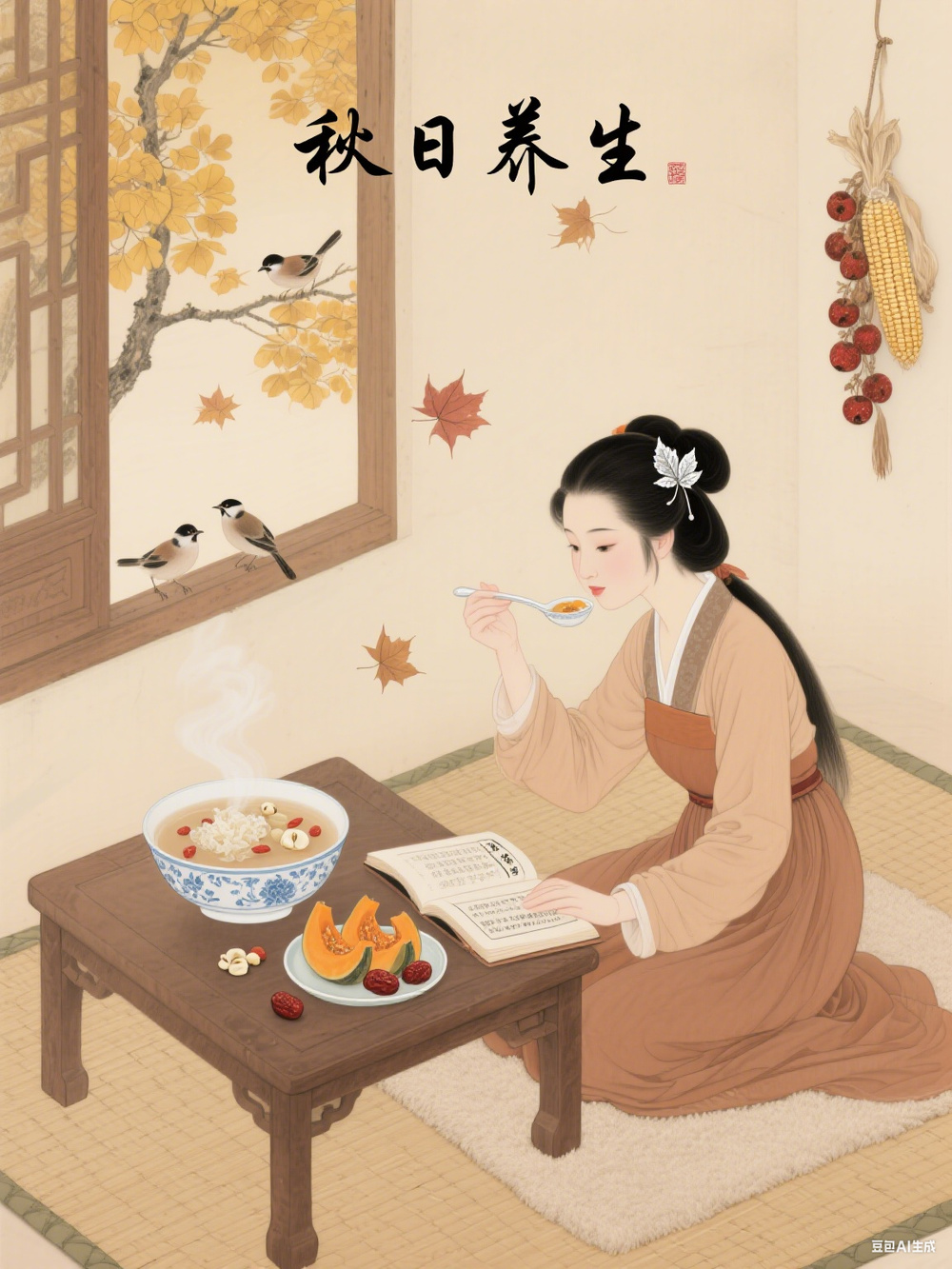

处暑养生

处暑时节,凉意渐起,昼夜温差增大,但白天依旧比较炎热,也就是我们常说的秋老虎。此时节应该如何养生?

春捂秋冻要适度

8月22日,国家卫生健康委召开新闻发布会,介绍时令节气与健康有关情况。专家介绍,处暑时节适当秋冻可以增强免疫力,增强耐寒能力,促进心血管功能。

但秋冻并不是盲目冻,应当该捂捂、该冻冻,尤其要重视以下几点:

一是肩部,肩部是肺经循行重要部位,在这个时间段,要穿着一些盖住肩部的衣物,不要只穿背心等衣服。

二是腰腹,腰腹是十二经络循行以及奇经八脉循行的主要部位,也是阳气之所在。随着气温下降,体内阳气也在逐渐衰减。这个时节要护住腰腹,减少穿着露脐装。老年人要更加注意腰腹部位的保护。

此外,对于一些免疫力较低、体弱的老年人,不能简单追求秋冻,适当保暖才是硬道理。

春捂秋冻可以遵循815原则:

当昼夜温差大于8℃以上时,说明气温不稳定,需要捂;

当气温连续保持在15℃以上,且维持了一两周时,就可以适当减少衣物。

少辛增酸 温补清热

进入初秋,食欲逐渐好转,贴秋膘可以为应对秋冬的寒冷储存能量。但是,处暑节气人的胃肠功能较弱,食用太多肉类等高蛋白食品,会加重胃肠负担,影响胃肠功能。

在饮食上应遵循一个重要原则:少辛增酸。减少刺激性食物如辣椒、胡椒和花椒等的摄入,这些食物容易耗散肺气,导致身体发凉。适宜食用一些酸味食品来收敛阳气,最常见的莫过于葡萄了。还可吃一些温补食物和清热安神之品,主食以吃精白面补气为好,喜欢吃红枣、桂圆者,早晨可吃几颗。此外,这个时节应少食生姜,生姜属热性,加上秋天气候干燥、燥气伤肺。古代医书也有记载:一年内秋季不食姜,一日内夜间不食姜。

宜食:红枣、胡萝卜、豆腐、银耳、莲子、蜂蜜、黄鱼、海带、葡萄、石榴等。

忌食:生姜、葱、韭菜、辣椒、羊肉等。

来源:人民网、央视新闻微信公号等

美编:杨壹晴 综合编辑:孙菲菲

作者:访客本文地址:https://www.lrpm.cn/?id=19123发布于 2025-08-23 11:08:50

文章转载或复制请以超链接形式并注明出处青团网

还没有评论,来说两句吧...