新黄河专访鲁奖作家朱辉:理工科出身,二十年后再写长篇,大学所学在创作中“伸出了援手”

新黄河记者:刘瑞祥

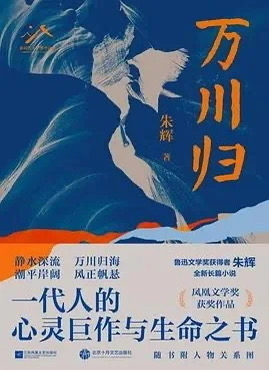

近日,江苏省作家协会副主席、鲁奖作家朱辉最新长篇小说《万川归》出版。这距离他写上一部长篇,已经过去了近20年。

朱辉对新黄河记者说,《万川归》他构思了两年,写了一年,又修改了两年,五易其稿,可以说倾注了大量心血,我要写的是时代大潮中的个体命运,他们的喜怒哀乐。

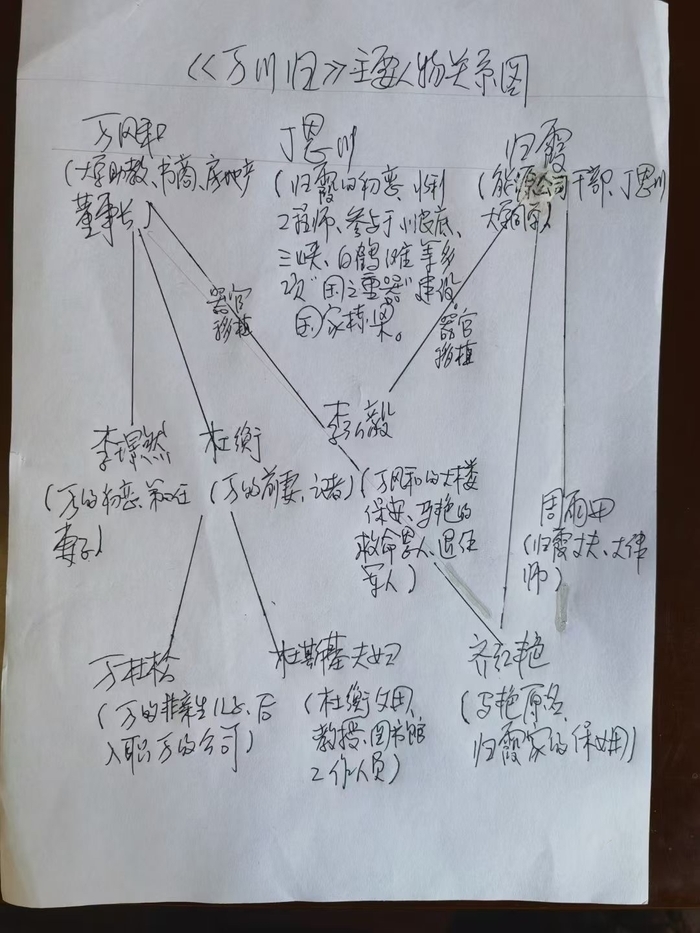

作为河海大学农田水利工程的毕业生,朱辉拥有扎实的理工科背景,加之细腻的文笔,让这部书写水利人的长篇小说严谨而又充满了温情。在小说名中,三位主人公均有体现:万是万风和,川是丁恩川,归是归霞。

据朱辉介绍,在小说中,丁恩川和归霞是改革开放初期的大学生,水利专业,他们曾是朦胧的昔日恋人,但毕业时他们分道扬镳了,丁恩川去了大江大河的水利一线,而归霞则留在了南京。万风和学的不是水利,是俄语,他的人生经历坎坷起伏。书中很多篇幅写到了他们的大学生活,也直笔书写了丁恩川在崇山峻岭间的水利工作。

但朱辉认为,这也不能算是一部完全的水利行业小说。我曾在创作谈里说过,这本书是写给同龄人的三十万字的长信,如果在其他年龄段的读者那里也能得到共鸣,那是我意外的欣喜。书出版后,有90后读者告诉我:‘如果能早点读到这本书,我前面的人生可能会少一点波折。’我很欣慰。朱辉说。

这部作品由江苏凤凰文艺出版社和北京十月文艺出版社联合出版,并列入十四五国家重点出版物出版规划、中国作家协会新时代文学攀登计划和扬帆计划(对外翻译出版)、江苏省重大题材文艺创作项目。

《万川归》出版之际,新黄河记者对朱辉进行了专访。

新黄河记者:这部作品对您来说有没有重要意义?

朱辉:这本书是在我57岁时动念的,2023年发表时我60岁,此后又继续修改。我在写了大概40年时写这本书,它自然展示了我目前的思想、写作技术和人生经历。

新黄河记者:书中是否有您的影子?

朱辉:《万川归》不是自传,但真诚的写作在某种意义上都可以看成作者的精神自传。书中有我的零星亲历,更多的是虚构。

新黄河记者:您理工科的教育背景,会让您在写作上跟其他作家的作品有所区别吗?

朱辉:我曾经为没有读中文系遗憾了很多年,但人生经历不可修改,而且,我现在觉得即便修改了,是好还是坏,也还难说。

据说作家都是靠感性吃饭的,他们时刻在捕捉灵光一闪,可话又说回来,科学就不需要感性吗?灵光一闪无数次出现在人类科学史中。理工男的逻辑和理性,已经帮助了我几十年。有批评家指出,这本书有设计感,结构精巧。我知道,是大学所学的《理论力学》《结构力学》等暗中伸出了援手。

新黄河记者:您是怎样通过30万字的篇幅讲述一场时间跨度40年的精彩故事的?

朱辉:这是一个巨大的难题。我花了两年构思,基本停止了短篇写作,想的就是这个问题。要在有限的字数里流淌40年的时光,结构是第一位的,没有结构就谈不上概括力。概括力的另一个要素是样本的选取,具体说就是写哪几个人物。

当然有省心省力的办法:时间从前往后流;人物之间采用亲缘或朋友或工作的联系。这也可以波澜壮阔的,但我不想这么做。《万川归》是我的第五部长篇,如果穿新鞋走老路,哪怕那条老路是别人走熟了而我尚未走过的路,我又何必往前走呢?

有一天我突然眼前一亮,脑子里出现了《万川归》现在的结构。我找到了这个巨大结构的锚点,它就是李弘毅。几个样本人物散落于人海之中,一种由科学或老天确定的标准把他们连接在了一起。

即便确定了结构,时间问题依然没有全部解决。我选取了2006年这个时间点,由这个时间点往前回溯,向后流淌。2006年前的记忆有如陈年的布匹,掀起时烟尘飞舞,我采取了折叠法,只有这样,布匹才能在展示后还能装回箱子里。幸亏万风和开头就得了病,从失忆症中挣出的人有理由不断追忆。量子力学的基本观点是,观察导致坍缩,被观察者才得以确定。尘封的记忆原本飘忽漫漶,万风和投去回顾的目光,往昔才得以存在。

新黄河记者:您最希望读者从这部作品中读出哪些东西?

朱辉:这是一本时间之书、命运之书。小说里说:昨天越来越多,明天越来越少,这说的是退休前后的那代人;对年轻人来说,昨天不太多,明天将源源而至。人生就是选择,选择不仅意味着选定,同时也意味着放弃,放弃了另外的可能。这本书里充满了选择:考不考大学,读什么专业,与谁相爱,跟谁结婚,从事什么工作……只有人生的开头你不能选择,你不能选择谁生了你;当然到了最后你也没得选,因为人人都不可能长生不老。

几个人物都是样本,他们各有各的成功与收获,也都有各自的挫败和失落。我在写这本书的每一天都提醒自己:你必须写出真心真情,情节、细节必须充盈着文学性,语言要有参差有韵律,让读者读每一页都有收获。

新黄河记者:如果回到过去,您还会走上写作之路,还是选择成为一名出色的工程师?

朱辉:人生没有如果。后悔是有害的毒药,尤其是时过境迁以后。

新黄河记者:现在也有很多理工科出身的写作者,您对他们有什么建议?

朱辉:文学毕竟是写人的。把科技写进小说是有难度的。多读书,多思考,舍此并没有其他诀窍。我建议理工科出身的人,写作时不要端着理工科的架子,不要卖弄,你只管写真诚的、有才华的小说,科技一直在暗中滋润你。

新黄河记者:写完这部作品,您接下来的创作还将进行哪些新的尝试?

朱辉:修整,读书,有了想法的话,就考虑下一个。

新黄河记者:在短视频流行的当下,您认为文学能与短视频擦出怎样的火花?

朱辉:写完这本书,我也染上了刷视频的习惯。常常是,刷了两个小时,头昏眼花的,却什么也记不起来。短视频自有它存在的理由,但它跟真正的文学是两码事。如果说电影和文学还血脉相通,那短视频就只是跟段子还有点关系。短视频可以从文学中得到滋养,但文学可不能羡慕短视频,假如还见猎心喜,有意仿效,那文学真的就死了。

编辑:孙菲菲 校对:王菲

作者:访客本文地址:https://www.lrpm.cn/?id=14752发布于 2025-07-13 15:19:27

文章转载或复制请以超链接形式并注明出处青团网

还没有评论,来说两句吧...